入学予定者決定のお知らせ

令和6年度入学者選抜については、確約書提出が完了し、入学予定者が決定いたしました。

欠員補充は行いません。

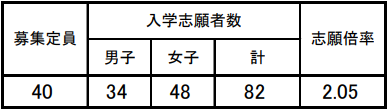

令和6年度 入学者選抜志願者状況

志願者状況は以下の通りとなります。

※ 12/12(火)までに送信予定であった「受験票の準備ができた旨」の

メールは、12/18(月)までに送信いたします。

お知らせ

新着情報

学校説明会について

令和5年度の学校説明会の動画をアップいたしました。どうぞご覧ください。